歯ぎしり・食いしばり

歯ぎしりや食いしばりは、無意識のうちに繰り返される癖であるにもかかわらず、お口の健康だけでなく、全身の不調にまで影響を及ぼすことがあります。例えば、歯のすり減りやヒビ、詰め物や被せ物の破損、知覚過敏、歯周病の悪化だけでなく、顎関節症、肩こり、頭痛、睡眠の質の低下などにもつながることがあるのです。

しかしながら、こうした習慣はご自身では気づきにくく、痛みなどの症状が出て初めて問題の深刻さに気づくケースも少なくありません。当院では、こうした“見えないリスク”に対してもしっかりと対応しています。

問診や咬み合わせの診査、必要に応じてレントゲンやマウス内スキャンを行い、歯ぎしり・食いしばりの兆候を的確に捉えるよう努めています。

治療においては、ナイトガード(マウスピース)による歯の保護や顎関節の負担軽減、咬合調整、生活習慣の見直し指導など、総合的なアプローチを行います。また、強いストレスが原因となっていることもあるため、ご希望があればメンタル面でのサポートや医科との連携も視野に入れています。

「たかが癖」と侮らず、歯や身体を守る第一歩として、気になる症状がある方はぜひ一度ご相談ください。より快適で健やかな生活を送るためのサポートを、私たちは全力で行ってまいります。

歯ぎしり・食いしばりとは

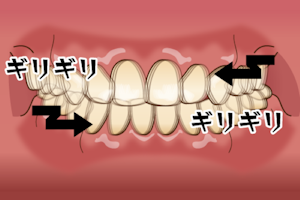

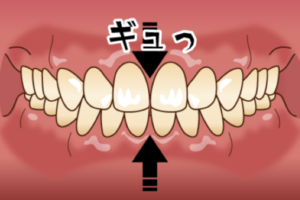

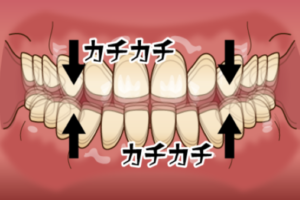

歯ぎしりや食いしばりは、「ブラキシズム」と総称される無意識の歯の接触動作のひとつで、特に就寝中や集中時に多くみられます。上下の歯を強くこすり合わせたり、ぐっと噛みしめるような動作を繰り返すことで、歯・顎・筋肉・関節・歯周組織に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

患者さま自身が気づかないまま長期間にわたり症状が進行していることも多く、「原因不明の歯の痛み」や「詰め物がよく外れる」「顎が疲れる」などの形でトラブルが現れるケースもあります。当院では、歯ぎしり・食いしばりの兆候を早期に発見し、適切な治療と予防策を通じて症状の改善を目指します。

このような症状はありませんか?

- 朝起きると顎が疲れている・こわばっている

- 歯がすり減っている・ひびが入っている

- 詰め物や被せ物がよく外れる・欠ける

- 頬の内側や舌の側面に圧痕(あと)がある

- 肩こり・頭痛・耳鳴りなどが慢性的に続く

- 無意識に歯を噛みしめている時間が多い

これらの症状に心当たりがある場合、歯ぎしりや食いしばりが関与している可能性があります。

歯ぎしり・食いしばりの種類と特徴

グラインディング(Grinding)

クレンチング(Clenching)

タッピング(Tapping)

歯ぎしり・食いしばりによる悪影響

歯の摩耗・破折

強い力で歯が擦り合わさることで、歯の表面がすり減り、象牙質が露出しやすくなります。進行すると歯の破折や根の破壊を引き起こすこともあります。

詰め物・被せ物の脱離や破損

長期間の圧力により補綴物(詰め物・被せ物)がダメージを受けやすくなり、頻繁な再治療が必要になることもあります。

顎関節症の誘発

過度な噛みしめは顎関節に負担をかけ、顎の痛み・開口障害・関節のクリック音などを伴う「顎関節症」の原因になることがあります。

筋肉疲労・肩こり・頭痛

噛むための筋肉が過剰に緊張することで、顔面や首・肩の筋肉も連動して緊張し、慢性的な肩こりや頭痛につながる場合があります。

歯周病の悪化

歯ぎしりによる強い圧力は、歯を支える歯槽骨や歯周組織にも負担をかけ、歯周病の進行を助長する要因となります。

当院での治療・予防法

マウスピース(ナイトガード)療法

ボツリヌストキシン療法(自費診療)

噛み合わせ(咬合)のチェックと調整

生活習慣とストレスのカウンセリング

歯ぎしり・食いしばりに関するよくあるご質問

Q. マウスピースを着けるだけで治りますか?

マウスピースは歯や顎へのダメージを緩和するための保護具であり、根本的な原因を取り除くものではありません。ただし、症状の進行を防ぐためには非常に有効な手段です。

Q. 子どもでも歯ぎしりがありますが、問題ありますか?

乳歯列期に見られる歯ぎしりは、生理的なもので経過観察となることが多いですが、痛みや歯のすり減りが強い場合は早めの受診をおすすめします。

Q. 日中の食いしばりも治療できますか?

日中の食いしばりには「意識づけ」と「行動修正」が効果的です。生活指導やTCH(Tooth Contacting Habit)の是正指導を通じて改善を図ります。

気づかないうちに歯を壊す“静かな習慣”に注意

歯ぎしりや食いしばりは、放置することで歯や顎に大きなダメージを与える“静かな破壊者”です。定期検診の中で早期に兆候を察知し、マウスピースの装着や生活習慣の見直しなど、適切な対策を講じることが大切です。

当院では、咬み合わせや筋肉の状態、全身の健康との関連性も含めたトータルな視点から、患者さま一人ひとりに合った最適なアプローチをご提案いたします。気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。